社員通信 広島事務所 S.M編

ご挨拶

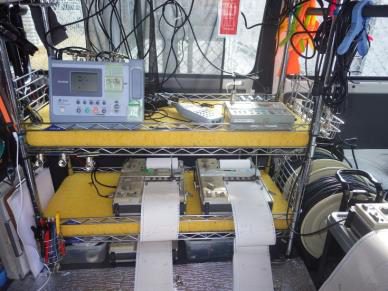

広島事務所のS.Mと申します。2019年10月に当社に入社、2020年 7 月に広島事務所の計量証明事業所登録を行い、以降、計量管理者(環境計量士「騒音・振動」)を担当しております。計量管理の業務には 、 騒音計・振動計などの計 量機器の管理、及びに測定手法、測定データの正当性の確認、及びに計量証明書の発行などがあります。その他の業務として、水文調査、設備調査、港湾調査、土壌汚染調査などに従事しております。当社以前は、鉄道電気設備の非破壊検査装置の開発、土壌地下水汚染調査、浄化技術の施工と開発、放射能除染土の減容化技術の開発などに従事しておりました。

資格につ いて

当社では、資格取得に注力しており、世間一般的な水準と比較して資格手当が充実しているように思われます。計量証明事業に係る企業として環境計量士資格は必須で、当社内でも既に幾人かが取得済み、あるいは、取得を志している模様です。さて、環境計量士を試験で取得する場合、やや難易度が高いため試験勉強にご苦労されている方々も少なくないのではないでしょうか。そこで、少々語らせていただきます。小職、20年余り前、電気鉄道関係のコンサル業務に従事しており、たまに騒音測定をする機会がありました。しかし、測定内容や機器の専門性が小職の知見を超えていたため、ただ指示された通りに黙々と作業するのみに終始する次第。これではどうにも面白くない。そこで何か良い教材はないかと本屋で物色していると、公害防止管理者「騒音関係」試験の参考書に遭遇しました。見ると関係法令、測定法、防音手法などが整然と纏められており、普段業務で扱っている範疇はもちろん、その周辺領域の知識を習得するのに実に役立ちました。また、関連資格として公害防止管理者「振動関係」があり、これも気になったのでお勉強。学習ついでに資格も取るかと試験に挑戦しました。現在(騒音・振動関係が一つに統合)と違い、当時の試験は騒音関係、振動関係の2部門に分かれておりましたが、試験日が異なるために同一年で受験でき、運良く合格することができました。

*資格試験のための参考書を学習する利点を以下に示します。対象資格分野に関係する事項(正規の専門教育機関で1年以上かけて履修する内容)が見通しよくまとめられており、正規の教育を受けていない方でも系統的に理解するのに非常に役立ちます。これにより、普段行っているルーチン作業や取得されるデータの意味と背景が明らかとなり、あれやこれや思考することも多くなり、短調作業が意味のある作業へと変質していきます。また、普段従事している業務の周辺領域の技術との関連も見えてくるので、目聡い方々ならば新しいビジネスチャンスやビジネスシーズを見出す一助となることでしょう。

公害防止管理者「騒音・振動関係」の関連資格として、皆様ご存知の環境計量士「騒音・振動関係」があります。こちらは、前者より若干難しいのですが、環境関係法規や測定関係の出題範囲は共通するので、同時進行で試験勉強するのが効率的です。公害防止管理者の受験で養った知識の記憶が減衰しないうちに、再度復習することで記憶の定着が良くなる効果もあります。両試験を比較すると、公害防止管理者試験の場合、騒音・振動などの公害の緩和、防止の手法が問われるのに対し、環境計量士試験では問われません。その代わりに、計量法に係る法規、測定器に対する知識、計量管理に係る知識などが問われます。計量管理では統計学や品質管理などの知識が問われ、多くの受験者がこれらにやや難儀する傾向が見受けられます。しかし、これらの知識は測定技術に対する理解と測定データに対する解釈能力を高めるのみならず、コンサル業務報告書の品質向上に役立ちます。近年、公害防止管理者試験は10月、環境計量士試験は12月に実施されるので、最初から環境計量士試験受験を目論み、学習計画を組み勤め励めば、同一年に2つの資格を要領よく取得することも不可能ではないでしょう。しょう。

さて、環境計量士「騒音・振動関係」を取得すると蒐集心が刺激され、環境計量士「濃度関係」も取得したくなるのが人情。各分野の環境計量士試験には4科目が課せられますが、内2科目(計量関係法規、計量管理概論)は「濃度関係」と「騒音・振動関係」の共通科目となっており、どちらか一方に合格すると、他方を受験するときにこれらが免除になります。「騒音・振動関係」に比べて「濃度関係」は暗記事項が多いので試験勉強に少々骨が折れるのですが、2科目免除だと大分楽になります。こちらも、10月実施の公害防止管理者「第1種水質関係」と環境計量士「濃度」とをセットにし学習計画を立て、一挙に2資格を取得するのが効率的だと思います。以上、これから環境計量士資格の取得を考えておられる方々のご参考になれば幸いです。

資格の意義

資格を取ったから、特段社会的地位が向上するわけでもないのですが、最低限、その道の専門家であることを第3者に示すことができます。いくら豊富な専門知識を有している御仁でも、それを保証する何かがなければ、ただの素人と見なされます。これは、技術者にとって屈辱的なことでありますが、何も知らない第3者にとって、専門家かどうかを判定する手段は資格の有無程度しかありません。従って、十分な業務知識を有する方々は、一人前のプロとして見做されるためにも是非とも資格を取られることをお勧めします。しかし、資格を有するからと言って、経験豊富で余裕で満点合格するような御仁は除いて、その関連業務に対しての最低限の知識、技能を有することを保証するのみであります。資格取得はその道のプロとしての入門に位置するものであり、十分な技量を示し、お客様を感服せしめるためには、資格取得後にも関連分野についての文献を多数読破し、興味と必要性があればさらなる新しい分野へ挑戦するための足掛かりとして新規資格の取得を志すことも必要であると存じます。以上、僭越ながら資格について語らせていただきました。