それでも原発?

中国水工環境コラム第57 回(2024 年12 月)

執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一

先月8 日のNHK は、東京電力福島第一原発2 号機の核燃料デブリの一部、0.7gの取り出しに成功したことを伝えていました。これを分析し、本格的な取り出しに活かすそうですが、残るデブリは880t。取り出し完了はいつのことでしょう。また、デブリの始末、原子炉と建屋の解体、廃棄物の処理など、一連の廃炉作業の完了に要する年月と費用は全く見通せていません。

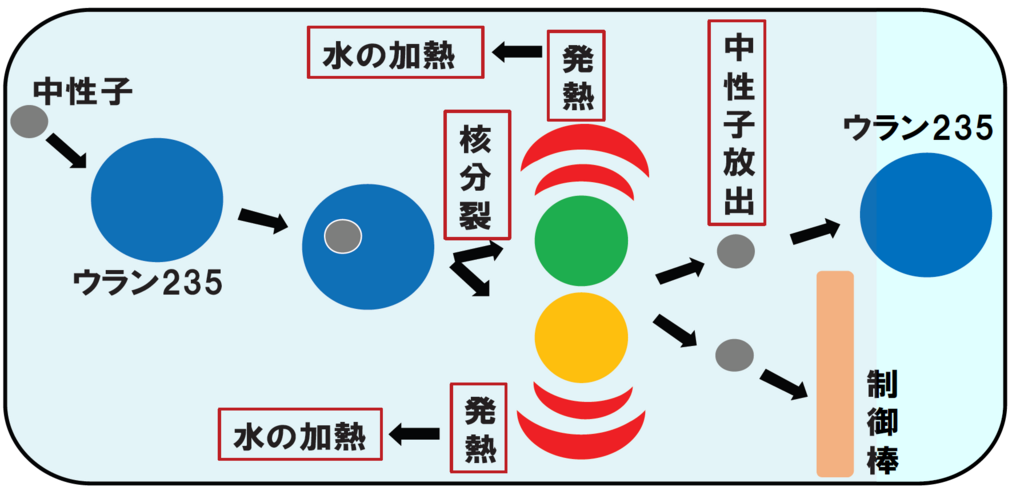

「原子力発電」と聞くと、超難しい!と思いがちですが、原発も他の発電機も発電原理は同じです。コイルの輪の中で磁石を回転させればよく、自転車では磁石がついた軸をタイヤで擦って回転させ、水力と風力発電では水と風の流れで回転させます。火力発電と原発では軸についた羽根(タービン)に水蒸気を吹き付けます。水の加熱に、火力発電では燃料を燃やし、原発では核分裂の熱を使います。

理科の話になります。全ての原子には原子核と電子があり、原子核には陽子と中性子があります。原発に使うウラン235 の原子核は中性子が当たると二つに割れます。核分裂です。この時に熱と中性子が放出され、中性子は次のウラン235 に当たって新しい核分裂を引き起こします。こうして、核分裂が次々と起こり、熱と中性子が次々に発生します。核分裂はウランを入れた燃料棒の中で起こりますが、そこから飛び出す中性子を制御するのが制御棒です。

制御棒は中性子を吸収するカドミウム合金とフッ素化合物で作られ、燃料棒を取り囲んでいます。これらは水に浸った状態で圧力容器に入り、さらに格納容器で包まれたもの全体を原子炉と呼びます。原子炉は制御棒を引き抜いて起動させ、押し込んで停止させます。水は水蒸気になって格納容器の外のタービンを回し、冷やされて戻ってきて炉内の温度を下げます。

3.11 大震災では原子炉は停止できました。しかし、津波で水の循環が止まって高熱となり、燃料棒も制御棒も熔け、熔融物は圧力容器の底を破って格納容器の底に達しました。これがデブリです。同じような原子炉内の熔融事故は1979 年、米国のスリーマイル島(SMI)原発で起こりましたが、デブリは圧力容器内で水に浸った状態でした。デブリの量132t の9 割は11 年かけて撤去されましたが、国立研究所内に仮置き状態のままとなっています。

SMI 原発の何倍も深刻な状態の福島第一原発以外に、わが国はさらに18 基の廃炉すべき原発を抱えています。廃炉の段取りは曖昧で、高濃度放射性廃棄物の埋め立て地については目途さえ立っていません。その一方で、老朽化した原発の運転延長や停止原発の再稼働を求める声があります。原発の将来は闇の中にありますが、それでも原発でしょうか。再生可能エネルギーに大きく舵を切り、バイオマス、特に木質燃料を主軸にして林業を再生し、併せて地方創成を図るべきだと思うのですが。