海のベルトコンベヤー

中国水工環境コラム第 5 回(2020 年 8 月)

執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一

前回の環境コラムでは、空気中の酸素が琵琶湖の底まで運ばれる「全層循環」をご紹介しました。「全層循環」は、冬の寒さで表面水の密度が大きくなり、水底に沈み込むことで起こります。これは海でも同じです。しかし、海では塩分(塩の濃度)が関わってきます。水温が低く塩分が高いほど密度が増すため、沈み込み易くなります。

沈み込む場所については、世界の海の水温や塩分、水中酸素と各種化学成分の分布を基に、大西洋の北部だと推定されていました。1960 年に出されたストンメル(H.Stommel)らの理論はこれを裏づけ、海水の沈み込み海域は北大西洋のグリーンランド沖であると特定されました。そこの水深は世界の海の平均的な深さとほぼ同じ4,000mです。空気中の酸素をいっぱい吸い込んだ海水は4,000mを一気に沈んで、深層水と呼ばれる深海の水になります。

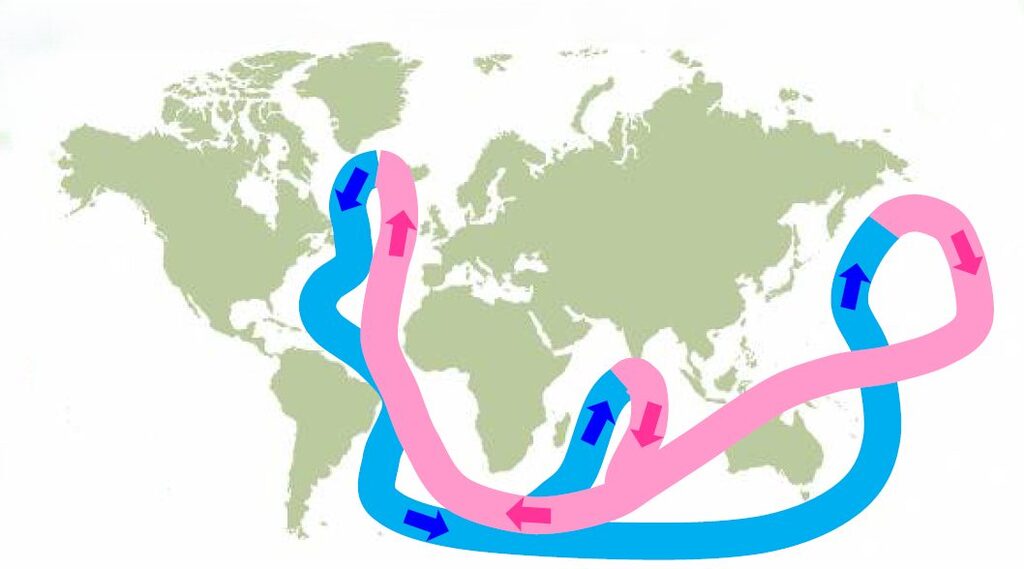

こうしてできた深層水は、次々に沈んでくる水の勢いに押されて大西洋をゆっくり南下し始め、赤道を越え、800 年後に南極海に到達します。南極海でもう一度冷やされた深層水は、今度は北向きの流れとなり、一部はインド洋へ、残りは太平洋へと入っていきます。酸素を携えながらです。

インド洋は奥行きが浅いので、北上する深層水は赤道を過ぎた辺で浮上します。グリーランド沖を出てから1,200 年後のことです。浮上後は少し浅い流れとなって西に向かい、アフリカを回り、大西洋を北上してグリーンランド沖に帰っていきます。

一方、太平洋へ入った深層水は北緯50 度付近まで北上して浮上します。1,600 年を超える長旅の終わりです。水深2,000~3,000mまで浮上した水の流れは、太平洋の真ん中を横切ってインド洋に入り、インド洋から帰る流れと一緒になってグリーンランド沖に戻ります。

このような深層水の循環は、あたかも長大な水のベルトが大西洋、南極海、インド洋、太平洋を巡って動いているように見えます。ゆえに、深層水の循環は「海のベルトコンベヤー」とも呼ばれます。これが世界の深海に酸素を運んでいる仕組みなのです。ベルトの速度が落ちたり止まったりす

ると、深海の生物は生きてゆけず、豊かな生物相はたちどころに崩壊します。

「海のベルトコンベヤー」の原動力は、文頭に記したように、グリーンランド沖海水の冷却と高塩分による沈み込みです。塩分が低下する可能性はなさそうですが、海面の冷却にとっては地球温暖化が現実的な脅威となりつつあります。現在、世界の海洋表面の水温は徐々に、しかし確実に上昇しつつあるからです。海水温の上昇は大気の擾乱と海水の蒸発を盛んにし、豪雨や強い台風の発生をもたらします。私たちはそれに加えて、「海のベルトコンベヤー」が妨害され、海洋生態系に深刻な影響がおよぶ可能性も心に留めておかねばなりません。