海が酸性化する

中国水工環境コラム第 41 回(2023 年 8 月)

執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一

地球規模の環境問題といえば、地球温暖化とオゾン層の破壊が挙げられてきました。オゾン層の破壊は1980 年代にみられるようになりました。その後、フロンガスの製造が世界的に禁止され、プッシュ缶やエアコン、冷蔵庫などのフロンの回収も進み、現在、オゾン層は回復しつつあります。それに代わって、今日、海の酸性化が地球規模の環境問題として注目されつつあります。

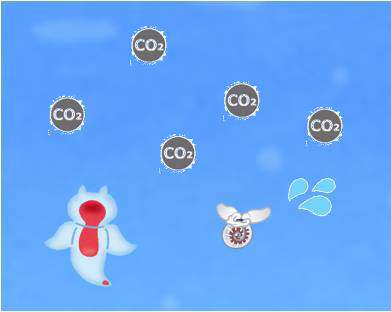

海水のpH の世界的な観測が始まったのは、精密なpH の測定法が登場した1980 年代に入ってからでした。その後の長期的な観測によって、酸性化は太平洋でも、大西洋でも、地中海でも進行していることが明らかにされました。そして、この傾向は今後も続くだろうと考えられています。その理由は、海を酸性化させている主な物質が大気中のCO2 であって、これを海水が吸収しているからです。その分、大気中のCO2 は少なくなり、地球温暖化は緩和されますが、CO2 の増加が続く限り海の酸性化は止まらないことになります。

CO2 が水に溶けると、水と反応して炭酸になります。この炭酸が酸性物質ですから、pHは中性の7 より低くなります。水は真水でも海水でも同じことです。実際の市販の炭酸水はpH4.3~5.0 で、炭酸飲料のサイダーが2.9、ビールのpH は4.0~5.0 です。なお、pH の読み方は20 年ばかり前の中学校教科書からピーエイチと書かれていて、ペーハーは旧い読み方とされています(読み方で年代がわかるとか言いますよ)。

海水のpH も7 よりはるかに低いかというと、そうではありません。海水は元々アルカリ性で、現在でも表面海水の平均的なpH は8.1 で、弱いアルカリ性を示します。それにもかかわらず、酸性化しているというのは、1980 年代初めから今日まで、pH が10 年ごとに約0.02 ずつ低下してきているからです。つまり酸性側に継続的に傾いているということです。それくらいなら大した問題ではないと思いがちですが、海の生物にとっては大問題なのです。

海洋酸性化の影響を直接受けるのは炭酸カルシウムの殻を持つ貝類です。私たちがよく知っているのは、カキ、アワビ、サザエ、サンゴなどですが、炭酸カルシウムは水が酸性だと溶けてしまいます。「海のカタツムリ」と呼ばれる小型の貝には、既に、貝殻の一部が溶けて、穴が開いているのが見つか

っており、細菌感染が心配されています。この貝は「流氷の妖精・クリオネ」の餌になっているために、愛らしいクリオネの危機として注目を集めました。最近では、カキやサンゴでも被害が報告されています。

もう一つ大きな懸念があります。それは、海洋のCO2 吸収力で、海水が酸性化すれば吸収力が落ちます。そうなると、大気中に残るCO2 がより増え、地球温暖化は加速されることになります。これ以上CO2 を増やさないために、CO2 の排出削減と大気からの除去に本腰を入れねばなりません。