トリチウム水の処理

中国水工環境コラム第 42 回(2023 年 9 月)

執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一

先月24 日、東電福島第一原発のトリチウム水の海洋放出が始まりました。今年度は3.1 万tの放出が予定されています。このペースだと、タンクに貯留中の水134 万tの放出を終えるのは30 年以上先になります。この間にも、原子炉から溶け落ちた880tの燃料デブリに触れた冷却水は増え続けます。デブリの取り出しこそが重要ですが、これまでに除かれたデブリは1gにもおよばず、話しになりません。

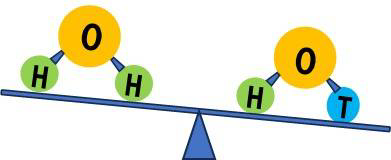

トリチウム(三重水素、原子記号T)は水素(原子記号H)の仲間です。性質は似ていますが、放射線を出すことと少し重いところが水素と異なります。トリチウムは宇宙線が地球大気に衝突して生成し、酸素と結合してトリチウム水となり、雨水に混ざります。それ故、天然の水には水素2 個が酸素に結合した普通の水(HHO=H2O)と、極微量ながら、水素とトリチウムが酸素に結合したトリチウム水(HTO)が混在しています。このような自然起源のもののほかに、今日では原発の冷却水に由来するトリチウム水もこれに加わっています。

原発では発電機内の水蒸気の冷却に海水を使います(中国水工環境コラム第27 回)。これは原子炉には直接触れませんが、炉内の放射能によってトリチウム水が発生してしまいます。そこで、各国とも冷却水を外の海水で薄めて海洋放出しています。しかし、福島第一原発の場合は冷却水が核燃料に触れるので、放射性のストロンチウムやセシウム、ヨウ素なども帯びています。そのほとんどは多核種除去設備(ALPS)で除きますが、除けないのがトリチウム水で、これを含んだ水がタンクに貯留されています。

ところで、トリチウム水HTO を普通の水H2O から分離する方法はあるのでしょうか。東電が開発しているという技術はHTO がH2Oより少し重いことを利用しています。T とHの重さの違いだけですが、海水をシャーベット状にして遠心分離器にかければ、重いHTO は軽いH2O から分離できるそうです。大

学や企業からはトリチウム水を吸着材にくっつける方法や電気分解する方法などが提案されています。いずれも未だ大量の水の処理には使えません。その技術改良に東電は本腰を入れ、政府も実用化に向けて支援する必要があります。完成した技術を福島第一原発のみならず通常運転中の原発にも使えば、日本は世界一クリーンな原発冷却水を放出する国として評価されることになるでしょう。

東電と政府は、先ずは、透明性の高いトリチウム水の放出を実施しつつ、燃料デブリの撤去技術を確立しなければなりません。さらには、使用済み核燃料の処分法も決める必要があります。老朽化した原発の再稼働とか原発の新設などと言っている場合ではありません。再生可能エネルギーの拡大によって原発を少なくしていくことを原子力政策の基本にすべしと私は思います。皆さんはいかがお考えでしょうか。